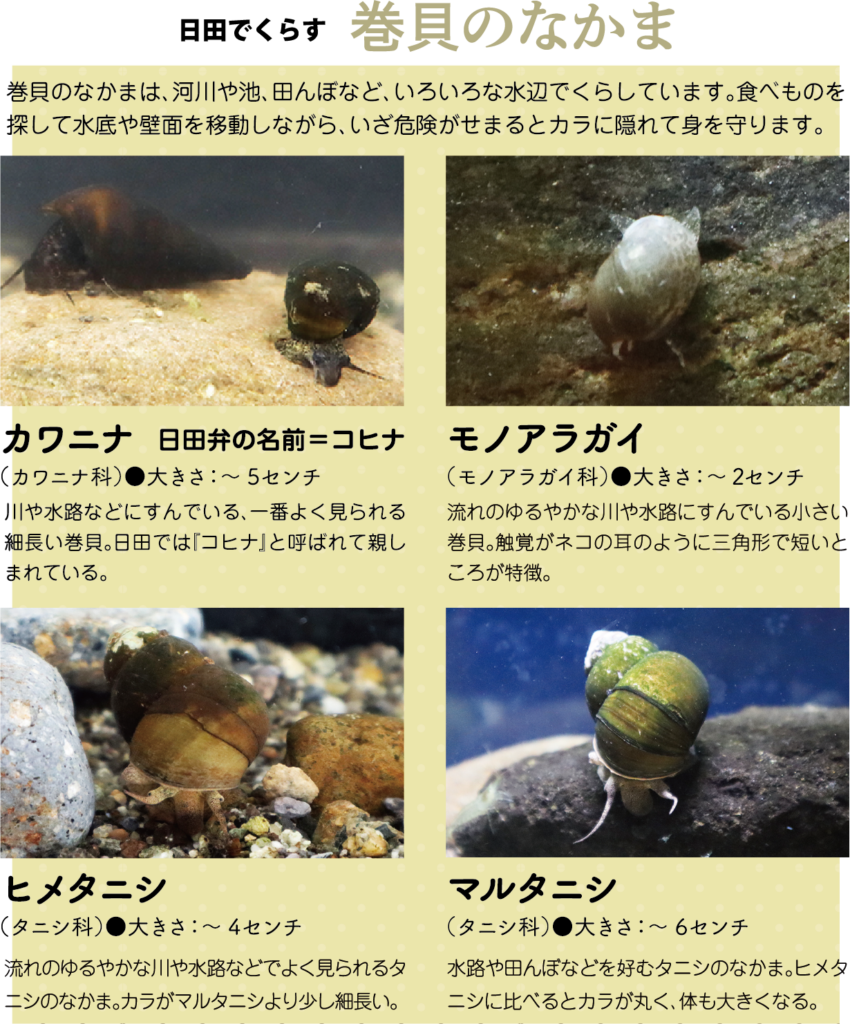

「コヒナ」=カワニナ

川や水路にいる細長い巻貝「カワニナ」の日田弁での呼び名。 筑後川を少し下ると「ゴヒナ」とも呼ばれているそうです。例によって「水郷」を「すいごう」ではなく、 濁りのイメージに繋がる「濁点」を抜いた「すいきょう」と呼ぶ…という日田ならではの理屈と同様なのか?? また、この日田市内河町(原※ハル)の昔話にあるように、流れの激しい場所に住んでいるカワニナたちは、 殻の先が欠けた個体が多いのだそうです。そして、あんな小さな体で1日に数メートルも移動したり、 流れを遡る習性もあるのだそうです。昔の人はコヒナのことをよく見ていますね〜! 確か昭和28年の筑後川大水害で久留米(?)の方まで大木が流されたという記録もあったような…… ひょっとしたらこの昔話は28年以降に作られたお話かも…何かご存知の方いらっしゃいませんか?(ヒタスタイル)

●貝を訪ねて地元旅

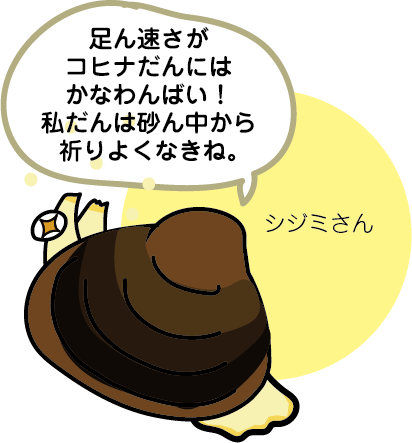

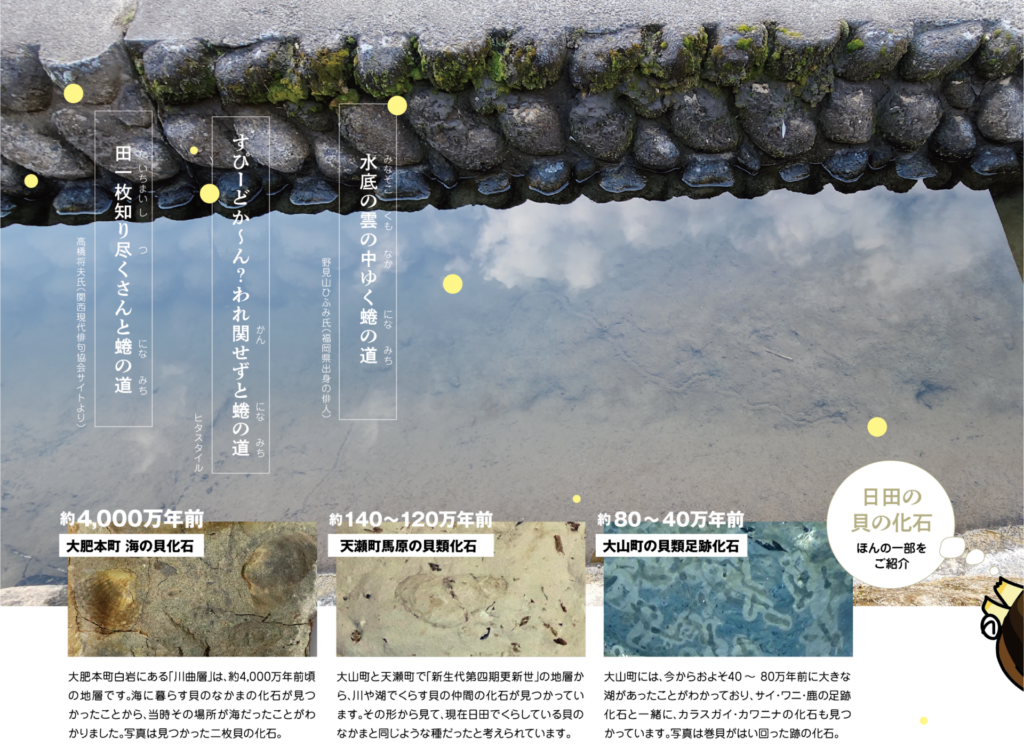

早春の水が温む頃に、貝たちは活発に動き出します。先日、まだ冷たい風の中、亀山公園周辺でコヒナ(カワニナ)を探してみました。2時間程歩きまわり見つけたのはたったの5匹…。しかし、大きめの這った跡(上部バック写真)もいくつか発見。姿は見えないけど、少数だけど、貝たちは三隈川に確かに生きているんだと実感し、ほんの少しだけ嬉しくなりました。 巻貝の這った跡「蜷(にな)の道」は、俳句の季語の一つだそうです。「万葉集」はもちろん、古事記や日本書紀にも蜷は登場していて、貝と人間の関係は千年以上の歴史がある事がよくわかります。…というよりそれどころか!右の表でおわかりいただけると思いますが、人類が地球に誕生するはるか以前に(今から5億年以上もの昔 ※陸地に「土」ができたのが5億年前)、貝類は誕生し、3万年前に日田の地で人が暮らし始めた頃には、今とほぼ変わらない貝たちが既に川や湖にウジャウジャ居て、永いこと環境維持(結果的に人類の為になる)の主(ぬし)として活躍、食材として、はたまた道具や装飾品など文化芸術にまでと、大いに私たち人間の暮らしを豊かしてくれたその存在は、他ならぬ「大恩人(貝)」と言い切って良いのではないでしょうか。人と貝が密接な関係だったその証拠でもあり、太古からの営みのその「名残り」は、ほんの30年前の日田にも確かに在りました(9ページに掲載。じっくりご覧ください)。

●背筋も凍る! 「人新世」ホラー

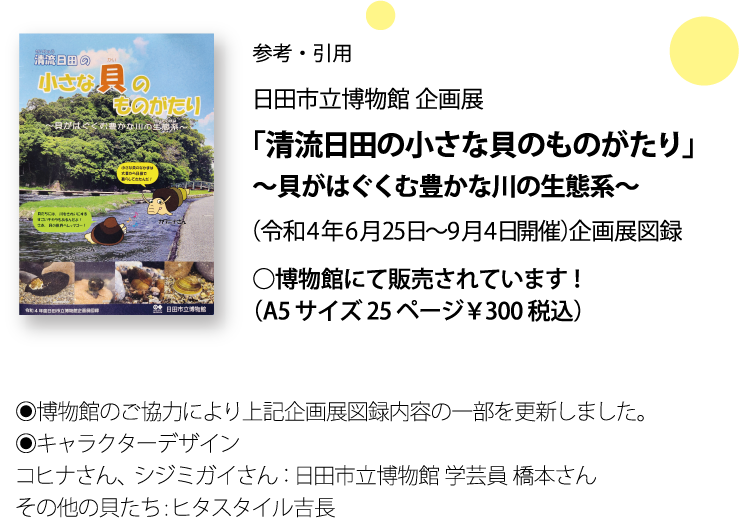

何億年単位で続いてきた地球の大先輩生物達の種の存続を、今、年単位で破壊し続ける生き物がいます。それって恐ろしくないですか?決して誇張でもホラ話でもない、その恐ろしい生き物とは…他ならぬ私たち「人類」です。 そこで、ホんナラどげすりゃいンかい!?とお思いの方々にヒタスタイルがオススメしたいことそれは…「自分がオタクになる」ことです。 例えば「貝オタク」は決して貝をイジメません。そう、「地球を救う!蜷の道ゆくオタクの誇り!!」的精神の重要性に、各分野でご注目ください。ネットで動植物の事を調べたりすると、昔と比べていくらでも発信の場がありますから、生き物オタクの本領発揮とばかりに情報はたくさん出て参ります。それらを見ていくともう沼!!見る人の知的好奇心も釣られて暴走必至です。しかし、実は一番肝心なのは地元の情報でもあります。ネットで探しても出てこない面白い情報が、歴史・文化・生物の世界でまだ山ほど地元に隠れていますよ。きっとあなたの好みの世界がどれか一つイヤ二つ三つと、身近にころがっているハズ。まるで太古の湖の貝殻くらいゴロゴロと♪さァあなたの秘めたるオタク心を持って、明日にでも、例えば貝など探す地元旅に出かけてみませんか? それは、「人類の未来探しの旅」になるカモ!? 日田の生き物オタクの枢軸(もとい聖地)日田市立博物館で3年前に開催された「清流日田の小さな貝のものがたり」展内容より抜粋・一部更新してお届けいたします。最後まで貝の歩みでごゆっくり、お付き合いくださいませ。

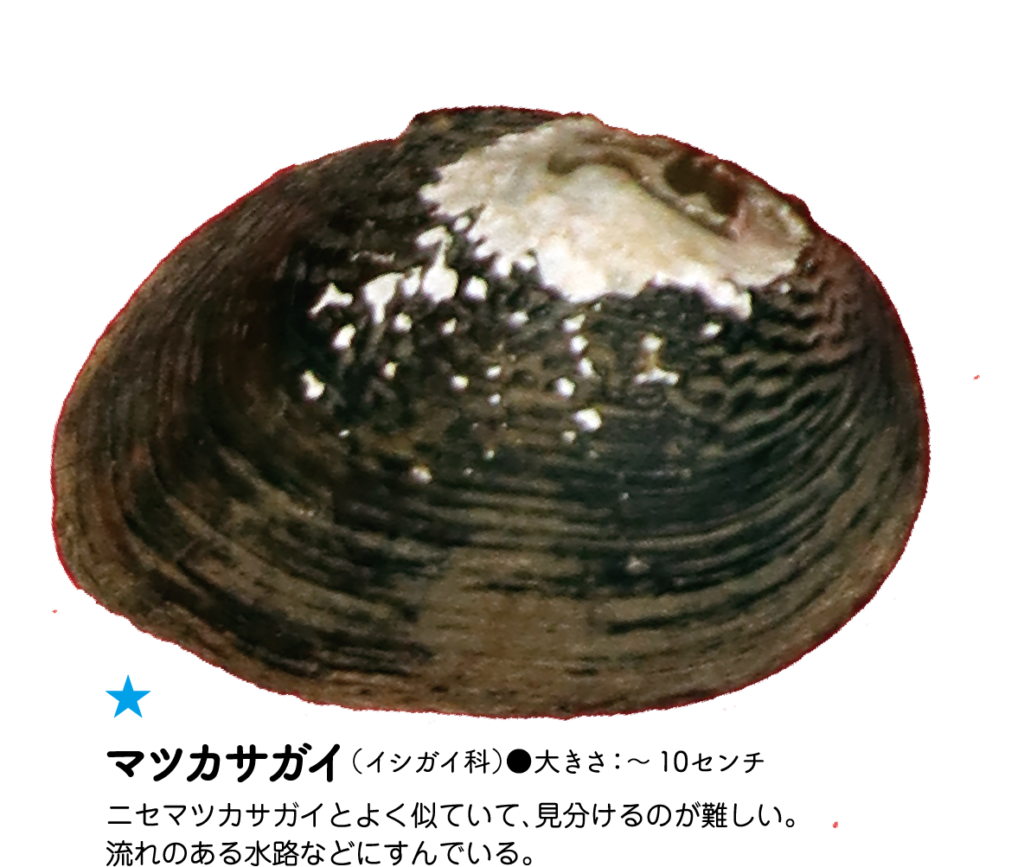

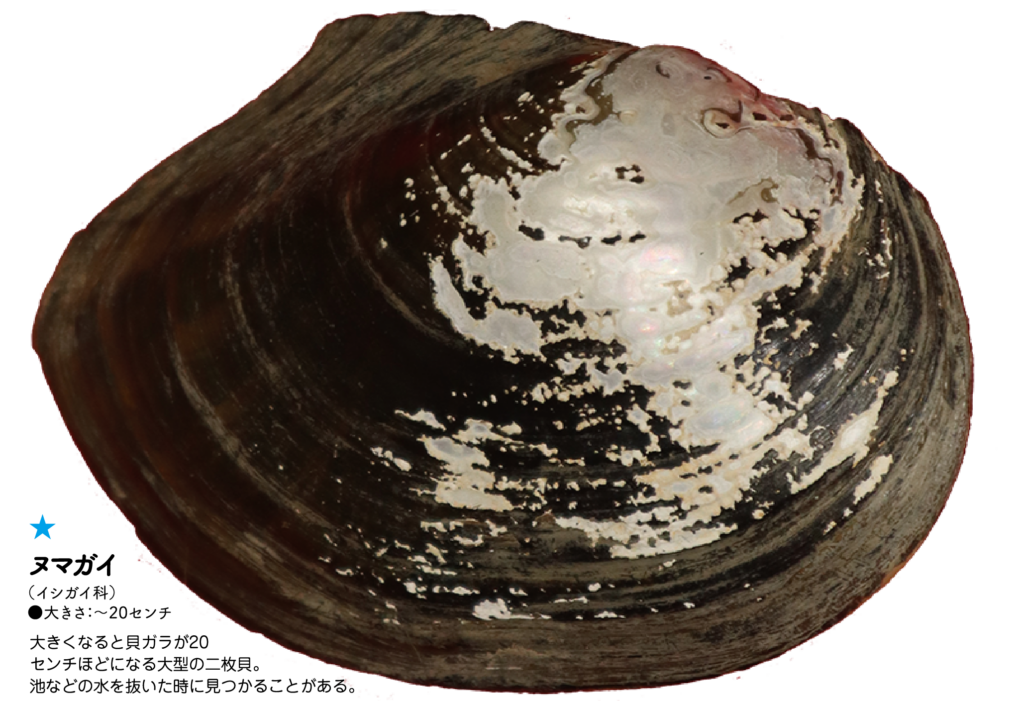

※誌面上では実物大で掲載しています。