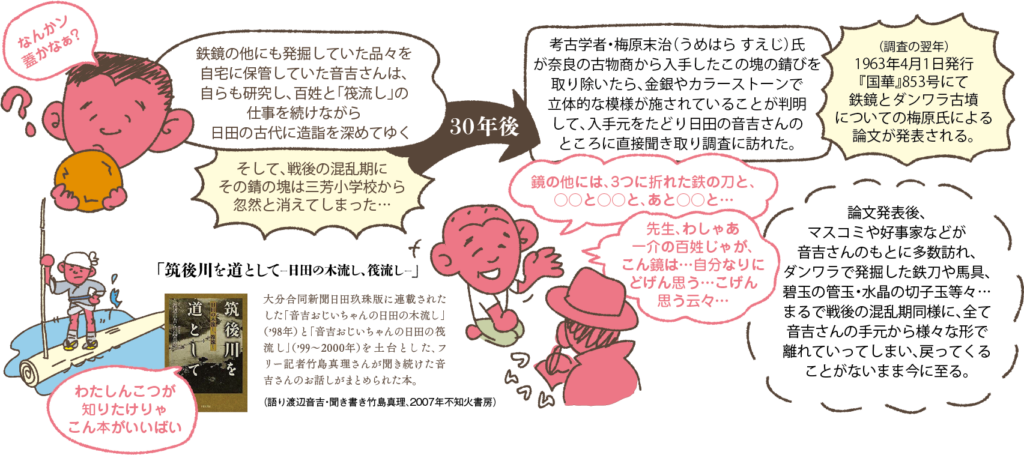

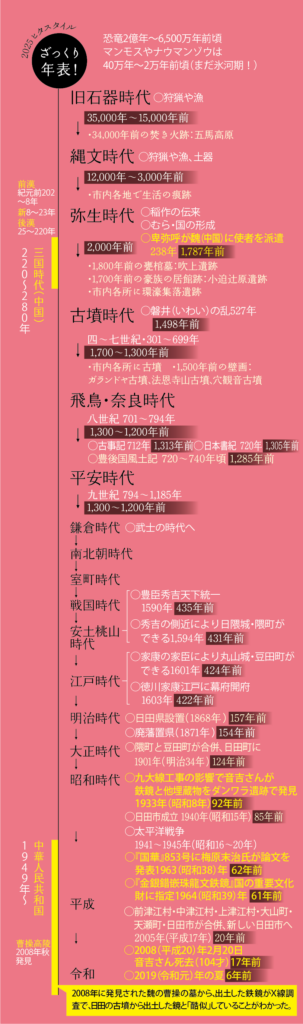

1933年ダンワラんじいチャンこと音吉さんが29歳のとき、裏山で偶然発掘した丸い錆の塊を、子供の教材になればと三芳小学校寄贈した。

ダンワラ古墳は単なる墳墓ではなく、鏡をはじめとする貴重な品々を保管するための秘密の空間、すなわち“宝物庫”であった可能性がある。

ダンワラんじいチャンこと渡辺音吉さんの甥孫(おいまご)の坂本保範さん談

幼い頃、私はダンワラのじいちゃんこと渡辺音吉から、こんな不思議な話を聞かされました「この山は軽石でできている」。当時は意味がわかりませんでしたが、今思えば、この言葉こそがダンワラ遺跡の謎を解く重要な鍵だったのです。日田市内には、阿蘇第4火砕流によって形成された広大な火砕流台地(吹上台・小迫辻原)に古代遺跡が点在しています。そして、ダンワラ遺跡もまた、この火砕流がもたらした軽石層の中に眠っていました。

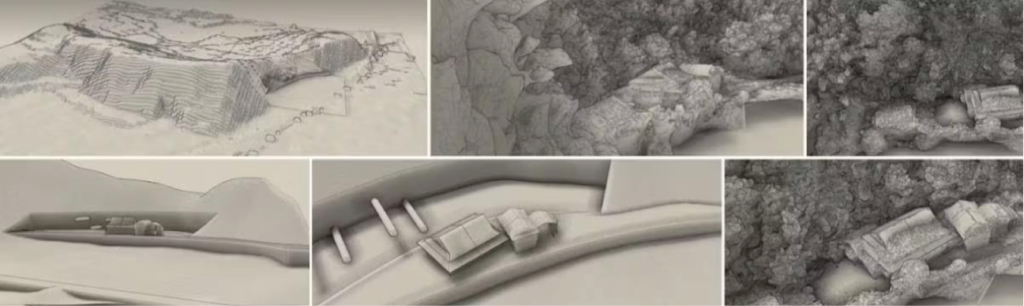

昭和8年、久大線敷設工事に伴う土砂採取の過程で、この遺跡が姿を現します。音吉氏の自宅裏山を削る作業で、幅約48メートル、奥行き8メートル、高さ5メートルに及ぶ巨大な軽石の塊を切り取った際、多くの埋蔵物が発見されました。その中には剣や鏡などが含まれており、「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡」もこの時に出土したのです。

現在、その採取跡地の崖には、削られた際に生じた無数の横穴が剥き出しの状態で残されています。しかし、これらの横穴は、日田市内で一般的に見られる横穴墳墓とは大きく異なります。最大の特徴は、これらの穴が元々山を削られる前には外から、≪全く見えなかった≫点です。これらの横穴は、崖の上部に位置し、人が容易に出入りできるものではありません。むしろ、通路を切り落としたかのような形状をしており、多く点在する横穴墓とは異なる特殊な構造を持っています。

発掘時、音吉氏は「土の色が変わった」と証言しています。これは、この遺跡の特異性を象徴するものです。遺跡の造成方法には、巨大な軽石の塊を丁寧に削り取るという技術が用いられており、通常の墳墓とは異なる高度な工法が見られます。また、8つある横穴の一部は内部でつながっており、人が行き来できる構造となっています。

この鉄鏡が腐食で朽ち果てることなく比較的良好な状態で発見されたのは、いつの時代に誰が造ったのかはわからないが、このダンワラの軽石の部屋の中に保存されていたからであり、発見当時二十九歳の音吉さんが探究心を向けた結果であり、更には一度失われてしまったからでもあり…総合的には「奇跡的な発見」といえる。

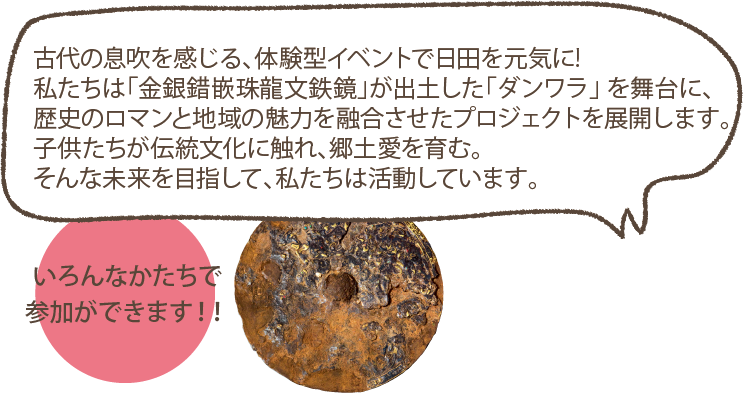

▲坂本保範さん作「ダンワラ遺跡」内部復元図

日田市日高町のダンワラ古墳から出土した、弥生時代中期の鉄鏡。日田市民としてまず名前くらいは覚えておきたい!でもとても覚えにくいこの鉄鏡の名前…。分解して理解すれば意外と簡単!

邪馬台国研究で著名な、日本古代史学者の安本美典氏による見解↓

金銀でメッキをして、珠(たま)をくみこんだ、龍の文様(もんよう)がある鉄鏡_といった意味。

「金銀錯嵌(さくがん)珠龍文鉄鏡」と表記されている学者さんもいらっしゃいますが、本誌鉄鏡の特集第1回目(2019年12月号)の後、安本先生からのお手紙で上記のように読み方のご指摘をいただきましたので、今回このように改めてみました。

その類稀なる意匠と技術から、国の重要文化財に指定されている。通常、古代の鏡は青銅製が一般的であるが、本鏡は鉄製という稀有な例である。さらに特筆すべきは、その装飾 の精緻さと豪華さである。鉄地には金線や銀線を用いて文様が象嵌され、トルコ石などの貴石が装飾され、他に類を見ない優品である。

1933年(昭和8年)、国鉄久大本線の工事中に偶然発見されたと伝えられる。鏡背中央の鈕(ちゅう)は半球形で、金線による象嵌が施されている。鈕座は四葉座から変形した蝙蝠座で、金線と銀線で縁取られた蝙蝠文の中に、渦雲文が金銀線で精緻に描かれ、中心にはガラス玉が嵌め込まれている。蝙蝠文の間には、「長宜子孫」の4字(子は欠落)が金象嵌で配されており、「長宜子孫(長く子孫に宜し)」、つまり子孫繁栄を願う吉祥句と見られる。鈕の周囲には、細身の龍が金象嵌で数多く描かれ、その目や体の節々には、トルコ石や赤色の宝石が嵌め込まれ、躍動感と神秘性を醸し出している。外縁部にも、渦雲文が金象嵌で施されるなど、贅を尽くした装飾が鏡全体を彩っている。これほど華麗な装飾と精緻な技術を駆使した鏡は極めて稀であり、当時の工芸技術の到達点を示す、貴重な資料と言えよう。本鏡は、その特徴から2~3世紀の中国で製作されたと考えられ、中国においても最高級品と位置づけられる、まさに「至宝」と呼ぶにふさわしい逸品である。

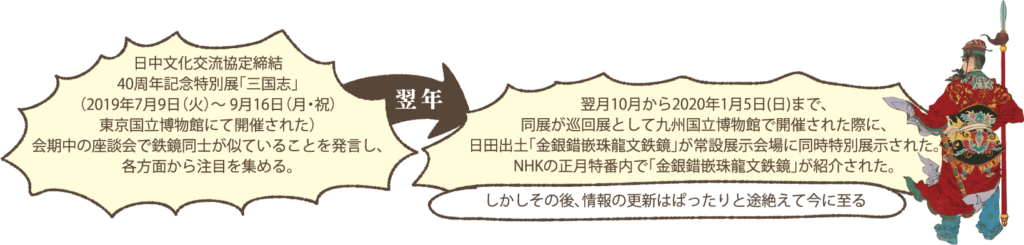

中国で2008年に確定された曹操の墓。 その発掘責任者であるハンさんが曹操の墓から出土した鉄鏡をX線調査し驚いた。日田の鉄鏡と模様が酷似!サイズも同じ大きさだ!!と。

5年前、中国「曹操高陵」の発掘責任者である潘偉斌(ハン・イヒン)氏が衝撃的な見解を発表しました。

日田で出土した「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡」は、なんと邪馬台国の女王・卑弥呼が所有していた可能性が高いというのです。この 「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡」と、曹操墓から出土した鉄鏡は、直径21センチ強とほぼ同じサイズであり、X線調査によって同じ「金錯」が施されていることも確認されました。調査に同行した日本の研究者たちは、この鏡が2〜3世紀の中国における最高級品であり、皇帝直属の「御物」に相当する貴重な鏡であるとの見解で一致しています。潘氏はさらに、「金錯や銀錯が施された鏡は、王宮関係者のみに下賜されるものである」と指摘しています。『北堂書鈔』『初学記』『曹操集約注』『太平御覧』など、中国の古書には、階級ごとに授与される鏡の記録が残されています。そこでは、皇帝には1尺2寸(約28.9センチ)の金錯鉄鏡、皇后には銀錯7寸(約16.8センチ)の鉄鏡4枚、貴人や公主には9寸(約21.3センチ)の鉄鏡が授けられ、『曹操集訳注』には、魏の太祖曹操自身が金錯鉄鏡を持っていたと記されています。さらに、『太平御覧』には、曹操が漢の献帝に1尺2寸の「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡」を贈った記述も残されており、鏡が曹操から献帝に送られたように、曹操のあとを継いだ、曹叡(そうえい)が卑弥呼を貴人・公主とみなし、鏡を献上した可能性が考えられるのです。

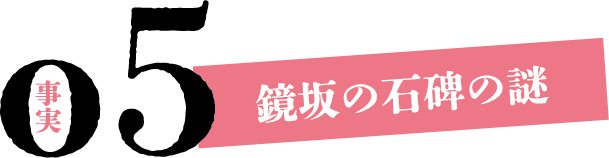

日田の先哲・森春樹の石碑の謎 「天皇が東に隠した鏡、決して口外してはならない」

すめらぎの い向き立たしし この坂に

かくる鏡の 名こそ朽ちせぬ享和2(1802)年・戌年(いぬどし)春正月原文を書に起こした方の名前→書:蒋重耀(清国浙江省杭州)

▼鏡坂の解説看板内容

鏡坂歌碑(かがみざかかひ)

鏡坂は「豊後国風土記」に、景行天皇西征の時この坂に登って国見をされ、かたち鏡に似たるかなと仰せられたに因んで、地名になった、という。

日田盆地南端の上野台地から、さながら国見するかのように佇つ一基の碑は、森伊左衛門の建てるところ。日田隈町の豪商森家の人で一郎ともいい、春樹の名で最も知られる。国学を主体に、広瀬淡窓をして「多材多芸の人」といわしめた天領日田を代表する文人のひとり。

春樹はこの地の意義が忘れられるのをおそれ、由来を述べ、歌一首を詠んで碑とした。

森 春樹(もりはるき、1771年(明和8年) - 1834年(天保5年))は、江戸時代の国学者。『日田郡志』『玖珠郡志』『造領記』『亀山鈔』『豊西説話』等の著書を残している。

日田の「鏡坂」には、江戸時代後期に建てられた不思議な石碑が残っています。この石碑に刻まれた歌は、「須米羅岐乃 伊牟岐多々志々 古乃佐加珥 加久留加我美乃 那古曽久智世祢」とあり、読み解くと「天皇が東に隠した鏡、決して口外してはならない」という意味になります。この石碑は「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡」がダンワラ古墳から発見される1933年よりもずっと以前(131年前、今から223年前)に建てられたものです。さらに、歌中の「いむきたたしし」(東に向かって)という一節は、鏡坂から見て、実際に鉄鏡が出土したダンワラ古墳の方向とほぼ一致しています。これは、森春樹が石碑を通して後世に鉄鏡の存在を伝えようとした、あるいは江戸時代にはすでに、鉄鏡に関するなんらかの言い伝えがあった可能性を示唆していると言えるのではないでしょうか。

今、邪馬台国論争は新たなフェーズへ突入している。楽しみながら地元ダンワラ古墳でまちおこしを!

最初の邪馬台国研究は、江戸時代にはじまり文献資料の解釈が中心でした。これはいわば「邪馬台国1.0」と言えるでしょう。20世紀になると、考古学的発見や炭素年代測定による年代推定、土器や人骨の分析による文化・民族の解明など「邪馬台国2.0」とも呼ぶべき新たな段階へと進展しました。科学の進歩は古代史研究に大きな影響を与えました。

そして現代は、「邪馬台国3.0」とも呼ぶべき時代です。インターネットの普及により、誰もが自由に情報にアクセスし、発信できるようになりました。学術論文や研究成果だけでなく、様々な意見や解釈が飛び交い、歴史研究はよりオープンで民主的なものへと変化しつつあります。 この流れの中で、「偉い先生が言ったから」「教科書にそう書いてあるから」といった権威主義的な意見や主張、そしてかつての学術的タブーとされた問題なども、今は一般市民の手で再び光が当てられるような時代になってきました。この歴史研究の民主化こそが、未だ解明されぬ邪馬台国の謎を解く鍵となるのではないでしょうか。

「ダンワラ」 歴史あふれる里山を、未来を担う子供たちへ

ボランティア登録

自分の都合の良い時にできる範囲で地域貢献!ご案内や活動最新情報お届け

コアメンバー募集

共に考え行動する、熱意ある仲間を募集。得意分野で活躍しよう!

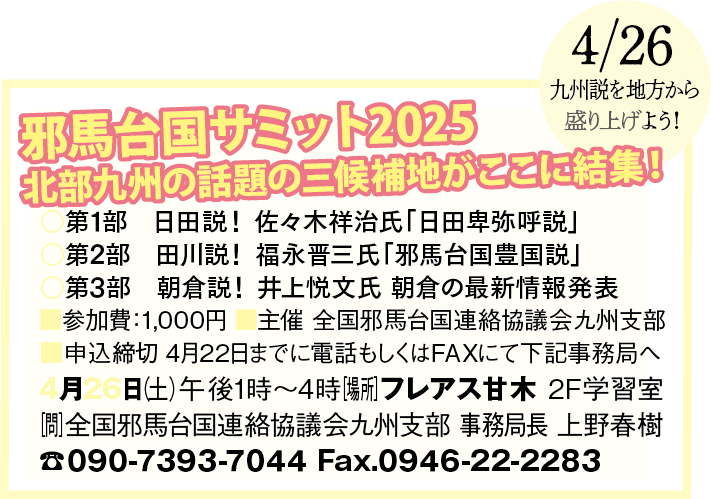

◉本誌最終ページ「歴史コラム」でお馴染みの佐々木氏が登壇します!👇

古代の鏡といえば銅製が多く、国内でも多数出土しています。中国も同様。しかし中国の特定の地域で鉄鏡が作られた時期があり、その時の物は中国内でも非常に数が少なく貴重で、位の高い人の墓から出土されているのだそうです。(日田の鉄鏡と造りや絵柄・サイズが酷似していると専門家に言われた、三国志の英雄「曹操」の墓出土の鉄鏡がその中の一つ)。日本国内に鉄鏡は5枚ほど出土しているそうですが、金銀と色石の装飾が施されている物は金銀錯嵌珠龍文鉄鏡1枚だけという事実、もうそれだけで凄い事なのに!

実は遠く「飛騨」でも、日田の鉄鏡より1ミリだけ小さい姉妹の様な鉄鏡が明治時代に出土しています。X線調査で鳥の文様や「長宜子孫」の文字(※日田の鉄鏡に刻まれたものと同じ吉祥句)が確認され、岐阜県指定重要文化財になっています。ところが、日田の鉄鏡と同様に、そこから何故か研究は進んでいないようです。 日田と飛騨の鉄鏡出土共通項は、「一般人による偶然の発見」と土地の名前のカブリ具合…。二つの鉄鏡はバズりそうでバズらぬまま微妙に宙ぶらりんな位置を保ちつつ歴史に葬り去られようとしているかのよう。 「事実06」に書かれてあるように、考古学の世界以外でも色んな分野で同様に、時代の変換期真只中の今、氾濫する情報の中から、人はどうしても自分に都合の良い情報のみをすくい取ってしまいがち。そして「全体主義」が力を持つ社会の中では「情報操作(自分の主張に都合の悪い情報は隠す)」に気をつけながら、真実を追求するのはなかなか難しい事。だけど不利な状況の中から小さな力を結集して、皆で楽しみながら、地元目線ならではの主張と活動を始めようとしている方達をヒタスタイルは応援したい!!

「邪馬台国の卑弥呼」は、現代社会が創り出した一つの「アート的存在」でもあると考えます。だから色んな考えの人が色んな角度から妄想し想像し創造する!それを楽しむ♫でイイんじゃないでしょうか?因みにヒタスタイルは鉄鏡の「龍文」は実は龍ではなくて「辟邪(へきじゃ)」という中国の古い空想上の生き物を表しているんではないかと密かに妄想しています。

さあ、あなたも新しい妄想を楽しんでみませんか?